朝龙书斋聊斋之传奇故事——鸿雁于飞的名人轶事

发布时间: 2025-03-31 19:46 来源: 浏览:朝龙书斋聊斋之传奇故事

——鸿雁于飞的名人轶事

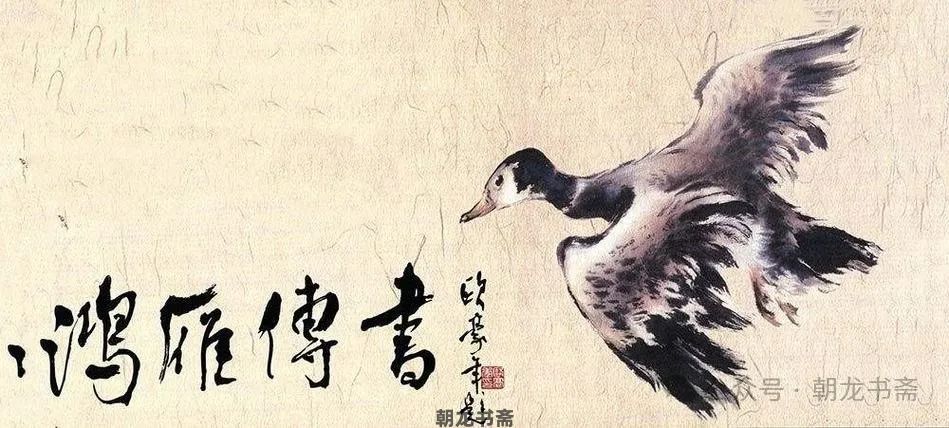

鸿雁在中国文化中有着丰富的象征意义,特别是在与名人相关的故事中,鸿雁常被用来象征忠诚、坚韧和远大的志向。有关于鸿雁于名人之间的故事很多,如包括苏轼、蔡文姬等等.

鸿雁在中国文化中不仅是信使的象征,还代表着忠贞、远志与乡愁。鸿雁的迁徙习性使其成为书信的代名词,承载着人们的思念与期盼。在古诗词中,鸿雁传书的意象屡见不鲜,如苏轼的“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”,王湾的“乡书何处达?归雁洛阳边”等,都表达了借鸿雁传递家书的愿望3。此外,鸿雁还象征着忠贞与坚韧,其坚定不移的精神和坚韧不拔的品质激励着无数文人墨客在人生的道路上勇往直前。

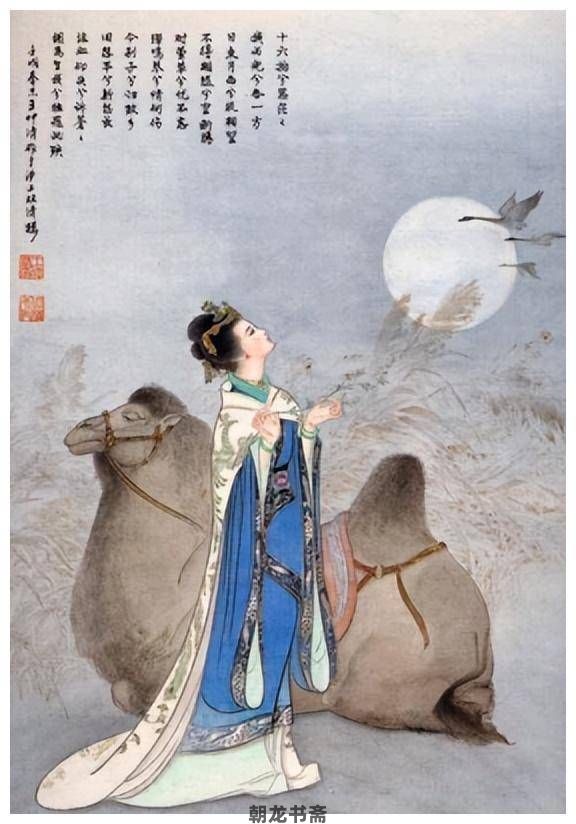

鸿雁与蔡文姬的故事

另一则关于鸿雁传书的***故事是蔡文姬归汉的传说。蔡文姬是东汉末年***的才女,因战乱被匈奴掠走,远离故土多年。传说她通过鸿雁传递书信,将自己身处匈奴的消息传回汉朝,***终得以被汉朝赎回,返回中原。

“鸿雁传书” 的典故并非直接与蔡文姬相关,而是源自苏武牧羊的故事(《汉书・苏武传》)。不过,蔡文姬的经历与 “鸿雁” 意象存在间接关联,详细内容如下简要描述:

1、、“鸿雁传书” 的真正来源:“鸿雁传书” 出自苏武出使匈奴被扣留的故事。苏武被流放北海(今贝加尔湖)牧羊,十余年后,汉朝与匈奴和亲,汉使假称皇帝射雁得书,称苏武在某泽中,迫使匈奴释放苏武。此后,“鸿雁” 成为书信和思乡的象征。这一典故与蔡文姬无关,但常被后人误联。

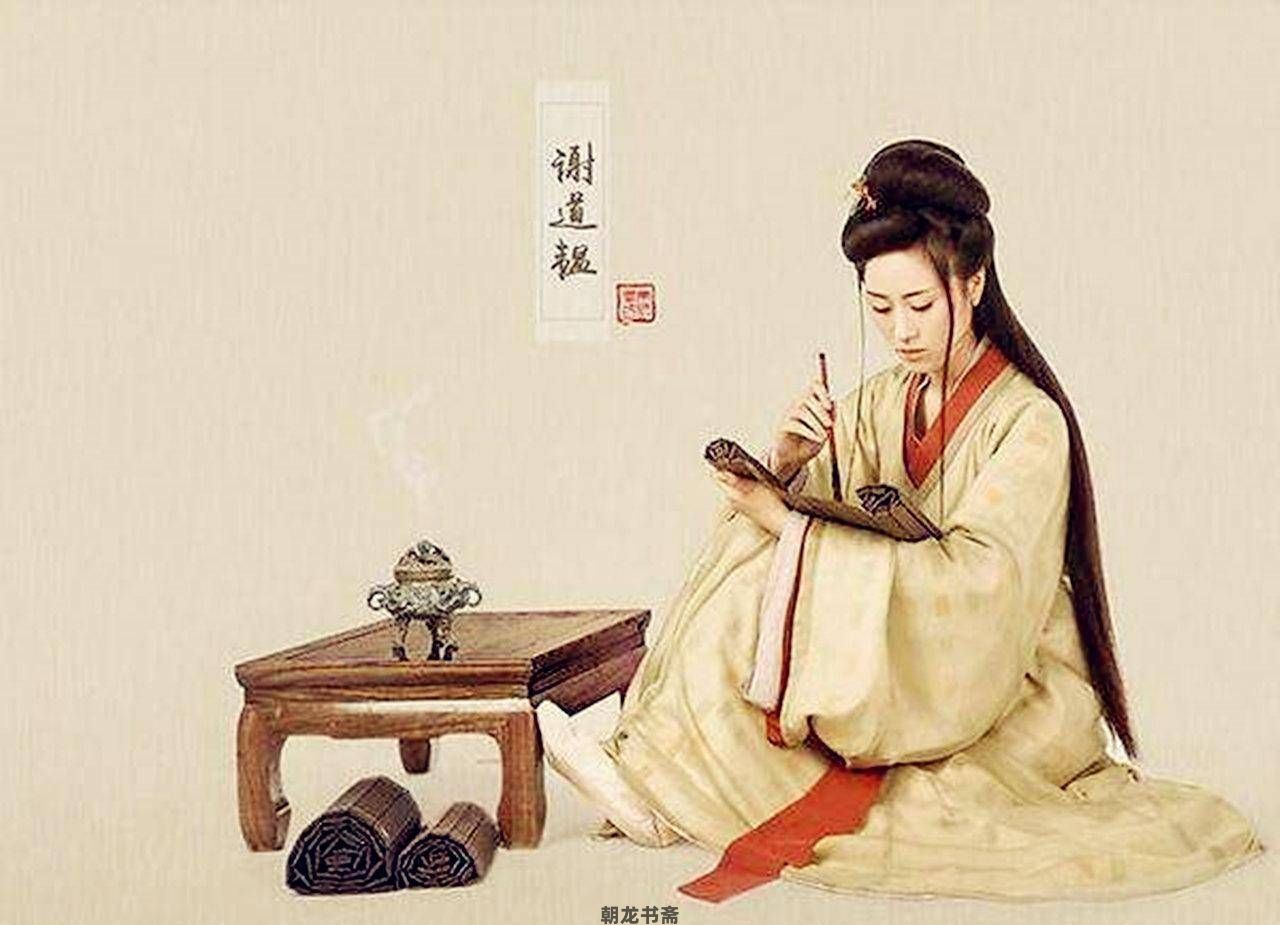

2、蔡文姬的故事核心:蔡文姬(名琰)是东汉末年才女,其父蔡邕是曹操的恩师。她的经历充满悲剧色彩:

被俘与流亡:董卓之乱后,蔡文姬被匈奴左贤王掳走,成为其妾室,生育二子。她在匈奴生活了十二年,创作《胡笳十八拍》,抒发对故乡的思念与文化冲突的痛苦。

曹操赎回:曹操统一北方后,念及恩师蔡邕无后,派使者携带黄金、白璧至匈奴,要求赎回蔡文姬。匈奴慑于曹操威势,同意放人。蔡文姬虽渴望归汉,却不得不与匈奴丈夫及幼子分离,写下《悲愤诗》描述这一抉择的煎熬。

归国后的生活:蔡文姬回到中原后,曹操将她许配给屯田都尉董祀。董祀曾因罪被判死刑,蔡文姬亲自向曹操求情,***终救下丈夫。她凭借记忆整理父亲遗作四百余篇,为保存文化遗产作出贡献。

3、“鸿雁” 与蔡文姬的间接联系

蔡文姬的《胡笳十八拍》中多次以 “胡笳”“雁” 等意象表达思乡之情,例如:

“雁南征兮欲寄边声,雁北归兮为得汉音。”

“雁飞高兮邈难寻,空断肠兮思愔愔。”

这些诗句将 “雁” 与游子的思念结合,与 “鸿雁传书” 的意象有相通之处,可能是后人将两者联想的原因。但需明确,蔡文姬的故事中并无 “鸿雁传书” 的具体情节。

蔡文姬的故事以 “文姬归汉” 闻名,展现了她在战乱中的坚韧与文化贡献;而 “鸿雁传书” 则源于苏武的气节。两者虽无直接关联,但都通过 “雁” 的意象传递了对家国的眷恋,成为中华文化中关于忠诚与乡愁的经典符号。

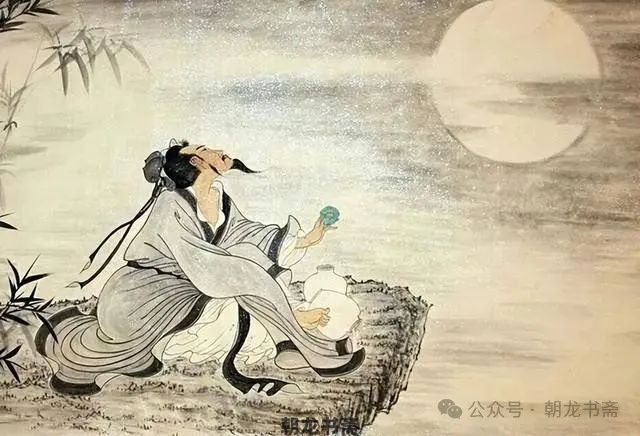

鸿雁传书:苏武的坚守

在历史的长河中,“鸿雁传书” 的故事宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着人性的光辉与家国情怀的光芒。它将我们带回到那个风云变幻的汉朝,领略一段关于忠诚与坚守的传奇。

鸿雁传书的典故***为***的来源是“苏武牧羊”的历史故事。苏武是西汉时期的一位使者,曾被汉武帝派遣出使匈奴。公元前100年左右,苏武在匈奴境内遭遇扣押,被匈奴单于强迫投降,但苏武始终不屈,甚至被流放到北海(今贝加尔湖)牧羊。传说在苏武困境中,他用羊毛绑在箭上射向天空,期望能够通过鸿雁传递消息回到汉朝。后来,汉朝使者通过鸿雁传书的方式,***终将苏武接回。

公元前 100 年,汉武帝时期,汉朝与匈奴之间的关系错综复杂,时而剑拔弩张,时而又有和谈的迹象。这一年,匈奴且鞮侯单于即位,为了缓和与汉朝的关系,他释放了之前扣押的汉朝使者。汉武帝为了回应这份善意,派遣中郎将苏武,持节护送扣留在汉的匈奴使者回国,并携带丰厚的礼物赠送给单于 。苏武肩负着维护两国和平的重任,带领着副中郎将张胜、使臣常惠以及一百多名随从,踏上了前往匈奴的征程。

然而,命运却好似一位冷酷无情且喜欢捉弄人的剧作家,对苏武开了一个极为残酷的玩笑。苏武一行人历经漫长而艰辛的跋涉,终于抵达了匈奴的领地。本以为此次出使任务虽有艰难,但凭借着自身的智慧与坚定信念定能圆满完成,可谁也未曾料到,他们竟意外地卷入了一场错综复杂的匈奴内部谋反事件之中。

原来,与苏武一同随行的副使张胜,早在之前就私下与参与谋反的匈奴缑王及虞常有旧交。这缑王与虞常一直对单于心怀不满,谋划着一个大胆而冒险的计划 —— 企图绑架单于的母亲阏氏,而后投奔汉朝,以此换取自身的荣华富贵。张胜在与他们的交往中,鬼迷心窍,竟参与到了这个危险万分的计划当中。

不久之后,事情不幸败露。单于得知此事后,顿时怒发冲冠,雷霆之怒仿佛要将整个草原震塌。他立即下令将汉朝使团全部扣押,一场紧张而严肃的审讯随之展开。苏武得知事情的经过后,内心犹如翻江倒海一般。他深知自己身负汉朝使者的重任,一言一行皆代表着国家的尊严和荣誉。一旦自己受到牵连,无疑将会给国家带来无法挽回的耻辱。

想到这里,苏武义愤填膺,眼中闪烁着坚定的光芒,大声说道:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!” 话音刚落,他毫不犹豫地毅然拔刀自刎,以死明志,想要用自己的生命捍卫国家的尊严。幸运的是,周围的人及时发现了他的举动,迅速展开抢救,经过一番紧张的忙碌,才终于保住了他的性命。单于被苏武的气节所震撼,同时也对他的忠诚产生了敬佩之情。他不忍心杀害苏武,却又不愿轻易放他回国,于是想出了一个残酷的办法,试图消磨苏武的意志。单于将苏武流放到北海(今俄罗斯西伯利亚贝加尔湖),让他放牧一群公羊,并扬言只有当公羊生下小羊时,才会放他回汉朝。北海地区环境恶劣,天寒地冻,荒无人烟,苏武面临着巨大的生存挑战。没有粮食,他就挖掘野鼠藏在洞穴里的食物充饥;口渴了,就抓一把雪放入口中解渴;夜晚,他就睡在冰冷的地上,与羊群相依为命。***陪伴他的,只有那根代表汉朝朝廷的旌节,他时刻将旌节带在身边,无论生活多么艰难,都未曾放弃对国家的忠诚和回归的信念。

在北海牧羊的日子里,苏武度过了漫长而艰苦的岁月。北海的环境恶劣至极,寒风如刀般割着他的肌肤,茫茫荒野中,食物匮乏,水源难觅。他的头发在日复一日的煎熬中变得花白,面容因饱经风霜而憔悴不堪,满脸刻满了岁月的沧桑。但即便如此,那颗忠诚于大汉的心却始终坚定如磐石,从未有过丝毫动摇。他每天迎着刺骨的寒风,痴痴地望着南方的天空,眼中满是对祖国的思念与眷恋,期盼着有一天能够回到祖国的怀抱 ,再次踏上那片熟悉的土地,见到日夜牵挂的亲人与同胞。就这样,漫长的十九年悄然流逝,汉昭帝即位后,汉朝与匈奴的关系有所缓和,双方开始进行和谈。汉昭帝心系苏武,特地派使者前往匈奴,言辞恳切地要求释放苏武回国。然而,单于心怀叵测,为了不让苏武归汉,竟然谎称苏武已经死去,企图用这样的谎言隐瞒真相,将苏武继续困在这遥远的他乡。就在苏武几乎绝望的时候,与他一同被扣留的副使常惠,设法买通了禁卒,秘密会见了汉使。常惠将苏武还活着、正在北海牧羊的消息告诉了汉使,并想出了一个绝妙的计策。汉使再次见到单于时,故意说:“汉朝天子在上林苑打猎时,射到一只大雁,雁足上系着一封写在帛上的信,上面写着苏武没死,而是在一个大泽中牧羊。” 单于听后,大为震惊,以为是苏武的忠义感动了上天,连鸿雁都来为他传递消息。他无法再抵赖,只好向汉使道歉,并同意释放苏武回国 。

公元前 81 年,历经漫长岁月的磨难,苏武终于结束了长达十九年暗无天日的囚禁生活,得以回到心心念念的汉朝。在那漫长的十九年里,他被匈奴放逐到北海,食不果腹、衣不蔽体,冰天雪地中唯有那片荒芜的草原与他相伴。可即便身处如此绝境,苏武心中对大汉的忠诚从未有过一丝动摇。当他终于踏上祖国那熟悉而又亲切的土地时,手中依然紧紧握着那根早已破旧不堪、毛穗脱落殆尽的旌节。这根旌节,从大汉出发时的崭新模样,到如今的满目沧桑,每一道划痕、每一处磨损,都见证了他在北海牧羊时的艰难困苦,见证了他在孤独与绝望中对大汉的忠诚与坚守,也成为了他心中永不磨灭的信念象征。苏武的归来,如同英雄凯旋,受到了汉朝百姓的热烈欢迎和由衷敬重。街头巷尾,人们奔走相告,纷纷涌上街头,只为一睹这位忠勇之士的风采。他的故事,在百姓的口中代代相传,被人们传颂至今,成为了中华民族历史上忠诚与爱国的典范,激励着一代又一代的中华儿女为了国家和民族的尊严与荣耀,坚守信念,奋勇前行 。“鸿雁传书” 的故事,不仅仅是苏武个人的传奇经历,更是中华民族精神的生动体现。它让我们看到了在困境中坚守信念的力量,感受到了对家国深深的眷恋与忠诚。在那个通讯不发达的时代,鸿雁成为了连接苏武与祖国的桥梁,承载着他的思念与希望。而苏武的故事,也激励着后人在面对困难和挑战时,要坚守自己的信仰,不屈不挠,为了国家和民族的利益,不惜奉献一切。

孟姜女与鸿雁:爱的守望

在长城脚下,流传着一个关于孟姜女的故事,它如同一首古老的歌谣,诉说着爱情的坚贞与执着,而在这故事中,鸿雁也成为了一份情感的寄托,承载着无尽的思念与等待。

相传,秦朝时期,秦始皇为了抵御北方匈奴的入侵,一声令下,便开始大规模征调民夫修筑长城。在一个依山傍水、宁静祥和的小村庄里,住着一位名叫孟姜女的女子。她面容姣好,心地善良,与丈夫范喜良新婚燕尔,夫妻二人每日晨起一同劳作,日落携手归家,恩恩爱爱,过着平淡而又充满温馨的幸福生活。

然而,命运的齿轮却在一夜之间陡然转动,发生了让人猝不及防的转折。那是一个阳光刺眼的日子,街道上突然传来一阵嘈杂的呼喊声与急促的脚步声。原来是官兵们气势汹汹地闯入村庄,他们手持兵器,满脸横肉,四处抓壮丁。村民们吓得纷纷躲进屋内,紧闭门窗,可还是难以逃脱官兵们的魔掌。范喜良根本来不及躲避,不幸被选中。他看着眼前的景象,满脸惊恐与无奈,却又毫无反抗之力,只能被迫离开家乡,与新婚的妻子孟姜女挥泪告别,跟随官兵前往遥远的北方修筑长城。

孟姜女望着丈夫离去那逐渐模糊的背影,眼眶瞬间红了起来,心中满是浓得化不开的不舍和无尽的担忧。她的手不自觉地攥紧衣角,指甲都深深陷入了掌心。此后,每天天刚蒙蒙亮,孟姜女便早早地站在村口那棵老槐树下,目光紧紧地遥望着北方的天空,仿佛能穿透层层云雾,看到远在长城劳作的丈夫。她在心中默默祈祷,盼望着丈夫能够平安顺遂,早日归来。日子就这样一天天地悄然流逝,春去秋来,花开花落,可始终没有范喜良的一丝音信。孟姜女心急如焚,茶不思饭不想,夜里也常常从梦中惊醒。***终,她咬了咬牙,下定了决心,决定亲自前往长城寻找丈夫。她精心收拾好行囊,将几件旧衣衫、干粮还有丈夫临行前留下的信物仔细地装进去。而后,她眼含热泪,一一告别了年迈的父母和家中的亲人,毅然决然地踏上了那漫长而又充满未知艰辛的寻夫之路。一路上,山高路远,荆棘丛生,她的双脚磨出了血泡,衣衫也被树枝划破,但她从未有过一丝退缩之意。

一路上,孟姜女风餐露宿,历经千辛万苦。凛冽的寒风如刀子般刮过她的脸颊,却未能阻挡她前行的脚步;酷热的烈日高悬天空,炙烤着大地,汗水湿透了她的衣衫,可她依旧坚定地朝着心中的方向迈进。她翻过了无数座高耸入云、怪石嶙峋的高山,每攀爬一步都仿佛用尽了全身的力气;跨过了无数条水流湍急、深不见底的河流,冰冷刺骨的河水让她的双腿麻木,鞋子磨破了,双脚磨出了血泡,钻心的疼痛让她每走一步都无比艰难,但她心中对丈夫的思念如同一团永不熄灭的火焰,支撑着她始终没有放弃。终于,在漫长而艰辛的旅程后,她拖着疲惫不堪的身躯来到了长城脚下。然而,眼前的景象却让她惊呆了:长城犹如一条沉睡的巨龙,蜿蜒曲折,向着远方无尽地延伸,望不到尽头,工地上到处都是忙碌的身影,嘈杂声不绝于耳,人们扛着沉重的石块,在监工的催促声中艰难地劳作。孟姜女心急如焚,眼神中满是焦虑与不安,她四处打听丈夫的下落,逢人便拉住询问,声音中带着颤抖与急切,可得到的都是无奈的摇头和声声叹息。

就在孟姜女感到彻底绝望,泪水几乎干涸,身心俱疲地瘫坐在长城脚下的那一刻,她那空洞无神的目光,不经意间捕捉到天空中飞过一群鸿雁。它们身姿矫健,每一只都精神抖擞,整齐划一地排成 “人” 字形队列,坚定不移地向着温暖的南方振翅飞去。孟姜女望着鸿雁,那原本死寂的心湖中,竟如同投入了一颗石子,涌起了一丝微弱却又珍贵的希望。她心中暗自思忖,这些鸿雁可是大自然的使者,每年都不辞辛劳地往返于南北之间,见识过世间的种种。也许它们能凭借着非凡的本领,帮我传递这饱含深情的消息,告诉远方的丈夫我一直在这里痴痴等他。想到这里,孟姜女再也抑制不住内心的情感,用尽全身力气,对着天空大声呼喊:“鸿雁啊,鸿雁,你们能否发发慈悲,帮我带个信给我的丈夫,告诉他我日日夜夜在长城脚下盼他归来,我好想他,想得肝肠寸断……” 她的声音沙哑而又颤抖,在空旷的空气中悠悠回荡,那声音里裹挟着无尽的思念和深入骨髓的悲伤,仿佛要将这天地都为之动容。

也许是孟姜女那感天动地的真情,真真切切地打动了上天。就在她满心悲戚、泪如雨下之时,一只身姿矫健的鸿雁,不知从何处翩然而至。它像是被一股无形的力量牵引着,在孟姜女的头顶缓缓地盘旋了几圈,那灵动的眼眸似乎读懂了孟姜女眼中无尽的哀伤,随后才缓缓地、轻轻地落在了她的身边。孟姜女又惊又喜,眼中瞬间燃起了一丝希望的火苗。她颤抖着双手,小心翼翼地从怀中掏出一块已经有些陈旧、却被她珍视无比的手帕。紧接着,她银牙紧咬,狠心咬破了自己的手指,殷红的鲜血缓缓流出。她强忍着疼痛,在那洁白的手帕上,一笔一划、饱含深情地写下了自己对丈夫日日夜夜的思念,还有满心的牵挂与担忧。每一个字,都像是她心中***沉重的倾诉。写完之后,她又仔仔细细地将手帕系在了鸿雁的脚上,打了一个紧紧的结,仿佛这样就能将她的心意牢牢地系住。鸿雁似乎感受到了这份沉甸甸的情感,拍了拍那宽大有力的翅膀,发出一声清脆的鸣叫,带着孟姜女那如滔滔江水般无尽的深情,向着遥远的北方振翅飞去。

然而,命运却对孟姜女开了一个无比残酷的玩笑。自范喜良被征去修筑长城后,孟姜女便日日夜夜盼着丈夫归来。她在家中,精心操持家务,每一针每一线都寄托着对丈夫的思念,想着等他回来,能看到一个温馨的家。在无数个寂静的夜晚,她对着月光默默祈祷,希望丈夫平安。

当她历经千辛万苦,终于抵达长城脚下,满心欢喜以为马上就能与日思夜想的范喜良团聚时,却被一个如晴天霹雳般的消息狠狠击中。原来,丈夫早已因繁重的劳役,每日从破晓到深夜都在艰苦劳作,累得腰都直不起来,再加上缺衣少食,饥寒交迫,***终倒在了这长城的修筑途中,尸骨被无情地埋在了冰冷的城墙之中。

孟姜女听闻此噩耗,只觉天旋地转,整个世界瞬间崩塌。她无法接受这个残酷到令人窒息的现实,双腿一软,瘫倒在地。随后,悲痛欲绝的她放声大哭起来。那哭声撕心裂肺,惊天动地,仿佛是来自灵魂深处***绝望的呐喊,又似同一把把锋利无比的利剑,直直地刺痛了天地万物的心。

她就那样跪在长城边,哭了一天又一天,整整三天三夜未曾停歇。眼泪哭干了,眼眶中流出的竟是殷红的鲜血。她的哭声里,饱含着对丈夫的深切思念,对命运不公的愤怒控诉,那哭声感天动地,连巍峨的长城也为之动容。终于,在她的哭声中,长城轰然倒塌了一段,露出了范喜良那早已白骨森森的尸骨。孟姜女抱着丈夫的尸骨,泣不成声。她知道,自己与丈夫再也无法相见,但她对丈夫的爱却***不会消逝。在那个离别的秋天,孟姜女与范喜良挥手作别,谁能想到,这一去竟成了永别。曾经,他们在月下花前许下诺言,要相伴一生,如今却阴阳两隔。孟姜女看着天空中飞过的鸿雁,心中感慨万千:这些鸿雁,每年都能按时往返,可我的丈夫却***回不来了……

孟姜女与鸿雁的传说,于岁月的浩浩长河中翩跹而来,流传至今,幻化为人们心间那永恒的爱情忠贞之徽。鸿雁身形虽小,却肩负着孟姜女对丈夫刻骨铭心的思念。它振翅高飞,掠过千山万水,将这份炽热深沉的爱意传递至远方。在这古老的故事里,我们真切领略到爱情那无与伦比的力量,它足以跨越浩渺时空,超脱生死界限,令人不禁为之潸然泪下,心魂皆动。

“鸿雁于飞” 的传说,历经岁月的洗礼,不仅没有被时光的洪流淹没,反而在不同的文化领域中得以传承和升华,成为中华民族文化宝库中一颗璀璨的明珠。

在当今时代,“鸿雁于飞” 的文化价值愈发凸显。它成为了连接过去与现在、传统与现代的桥梁,让我们在快节奏的生活中,能够停下脚步,品味传统文化的魅力,汲取其中的精神力量。无论是在文学创作、音乐表演还是艺术展览中,“鸿雁于飞” 的故事都在不断地被讲述和演绎,它将继续传承下去,在未来的岁月里绽放出更加绚烂的光彩 。

《鸿雁于飞》宛如一部气势恢宏的音乐史诗,以别具一格的音乐语言,将古老文化与现代情思紧密交融。它自《诗经》的源头蹁跹而来,携着千载的文化底蕴,又于现代音乐的舞台之上绽放出夺目华光。其歌词诗意盎然,每一句皆蕴藏着深沉情感与幽微隐喻,娓娓道来离别之愁、思念之苦、人生无常等永恒主题;其音乐融合传统与现代元素,营造出***的听觉盛宴,使我们在悠扬旋律中,深切领略传统文化的迷人魅力与现代音乐的蓬勃活力。这首歌不仅是刀郎音乐创作的一次突破,更是对传统文化传承与创新的一次成功实践。它引发了我们对传统文化的热爱和对当代人情感的关注,让我们在忙碌的生活中,有机会停下脚步,聆听内心的声音,感受那些跨越时空的情感共鸣。希望大家都能走进《鸿雁于飞》的音乐世界,去感受它的魅力,去传承和弘扬我们***的传统文化,让文化的力量在我们的心中生根发芽,茁壮成长。

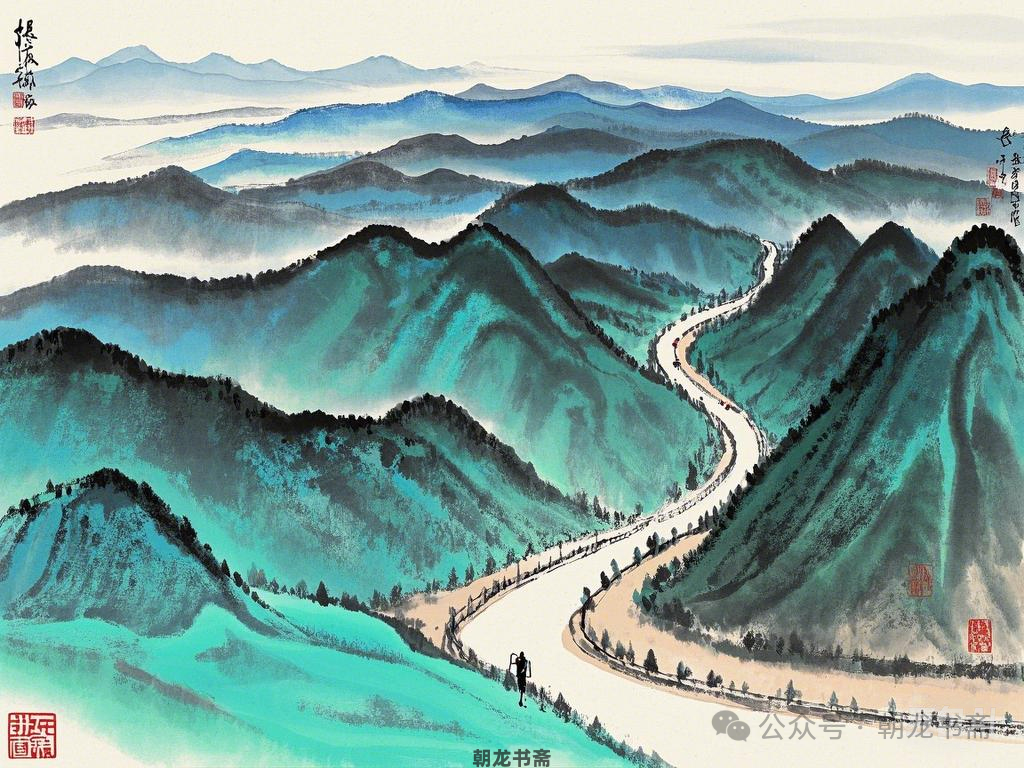

说明:图片均来自网络。